本の概要

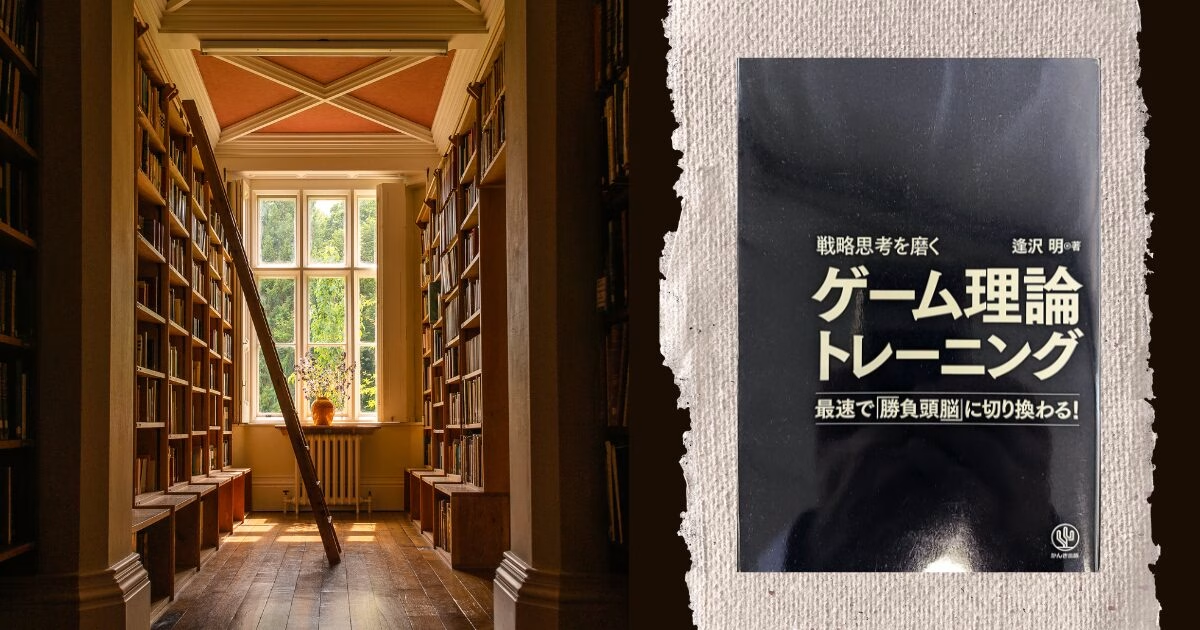

タイトル:ゲーム理論

著者等:逢沢 明

出版社:かんき出版

本書の構成は次の通りです。

序章 あなたの頭を「勝負頭脳」に変える

第1章 ゲームに勝つためには「先読み」をする

第2章 負けを減らして相手に勝つ「ミニマックス戦略」

第3章 「ミニマックス戦略」で投資に勝つ

第4章 板ばさみの状態でも相手に勝つ「囚人のジレンマ」

第5章 局面を打開するためにルールを変える

第6章 均衡を知って均衡を打ち破る

第7章 形勢を逆転する知的トリック

第8章 多数決の投票で逆転する

第9章 選挙と勢力争いに勝つ

第10章 新規市場に参入してシェアを奪う

第11章 分業と海外移転でデフレを制する

第12章 ゲームにまつわるモラルについて

学びと共感

ゲーム理論とは、競合相手の行動が自分の利益に影響する状況で、最適な戦略を考える思考法です。

その極意は、大きく勝つことより「負けを減らす」ことを重視するミニマックス戦略にあると、本書では説かれています。

損失は金額でなく割合で捉えるべきで、一度失うとその回復は非常に困難なため、損失を小さく抑える「損切り」が重要であるなど、ゲーム理論の考え方について、身近な例を挙げながら解説してくれるので、すいすい読めますし、とても分かりやすかったです。

特に本書の後半で出てくる「ゼロサム社会」におけるサローの「損失の再配分」に関して、「均衡点を動かす(ゲームのルールを変える)と、損失を引き受けなければならない側が不満の大合唱を始める。世の中が均衡点から動こうとするたびに、抵抗勢力が激しく活動を始めて、いつまでたっても動けない状況が発生する。」との説明は大いに共感した点です。

抵抗勢力が多ければ、世の中が沈滞したり、保守化したり、既得権益を守ろうとする人々が多くなってしまいます。

低成長のゼロサム社会になってしまうと、こういう現象が発生する一方で、高度成長なら均衡点が動いても、全体として世の中の利益は増えるので、変化を受け入れやすいとの指摘は、現代企業にも通ずるものがあるのではないでしょうか。

ゲーム理論とは異なる部分での気づきではありますが、結局、企業も成長することで、様々な変化を起こしやすくなるということだと、私は解釈しました。

あと、比較優位と絶対優位の概念は、グローバル化した現代において貿易の重要性や影響を考えるうえで、とても有益でした。

今だと、ちょうどトランプ関税について考えを巡らせるうえで、思考の土台となるのではないでしょうか。

なお、本書ではゲーム理論の代表的なモデルである「囚人のジレンマ」の他、「ナッシュ均衡」「パレート最適」など、ゲーム理論に関して全般的に解説されています。

ゲーム理論の概念を大きく理解するうえで役立つ一冊だと感じました。

私が読んだのは旧版になりますので、本稿は旧版の書評になりますが、2024年に新版が出版されています。

以下で新旧共にご紹介しますので、よろしければ手にとってみてください!