なぜ今、DOEが投資家の注目を集めるのか

近年の日本株式市場において、企業の株主還元姿勢を測る新たな指標として「DOE(株主資本配当率)」が急速に存在感を高めています。従来、配当方針の指標といえば、当期純利益の何割を配当に回すかを示す「配当性向」でした。しかし、当期純利益は事業の好不調や一時的な損失などもあり、どうしても変動幅が大きくなってしまいます。

企業を取り巻く事業環境の不確実性が増す中、投資家はより安定的で予測可能な株主還元を求めるようになり、この投資家のニーズに応える形で登場したのがDOEです。

昨今、多くの企業が配当方針の見直しに着手し、DOEの導入が相次いでいます。

なお、この動きは、東京証券取引所(東証)が上場企業に対し「資本コストや株価を意識した経営」を強く要請するなど、日本のコーポレートガバナンス改革の大きな潮流とも密接に関連しています。

近年の企業は、単年度利益の創出以外にも、株主から託された資本をいかに効率的に活用し、持続的な企業価値向上に繋げるかという視点での経営を求められています。

その点、企業が株主資本という安定した基盤に対して、どれだけの配当を行うかを約束するDOE目標の導入は、業績の短期的な変動に左右されずに安定した配当を継続するという、企業から投資家への強力なコミットメントになります。

DOEは、現下の不透明な環境下で、投資家が重視する「予測可能性」を提供するものとして期待されています。

本レポートでは、この新時代の株主還元指標であるDOEについて、その定義から、他の指標との比較、導入が進む背景、さらに先進企業の導入事例までを分析し、この指標をいかにして投資判断に活用すべきかを掘り下げていきます。

DOE(株主資本配当率)の定義と本質

DOEとは、Dividend on Equity ratioの略で、株主資本配当率とも呼ばれ、企業が株主から集めた資本(株主資本)に対して、どの程度の配当を支払っているかを示す財務指標です。

1.DOEの計算方法と構成要素

DOEの算出方法は、主に2つの計算式で表されます。

それぞれの式が持つ意味を理解することで、DOEの本質に迫ることができます。

第一の計算式

まず一つ目の計算式は、次の通りです。

DOE (%)=年間配当総額÷株主資本×100 (%)

この式は、株主の持ち分である「株主資本(または純資産)」を分母とし、その年に支払われた「年間配当総額」を分子とすることで、株主資本に対する配当金の割合を直接的に示している。分母となる株主資本は、短期的な業績変動の影響を受けにくく、比較的安定しているという特徴を持ちます。

ですが、この「株主資本」の定義は企業によって微妙に異なる場合があるため注意が必要である。例えば、ホンダ(本田技研工業)は、為替や市場環境の影響による変動が大きい「その他の資本の構成要素」を除外した調整後の数値を分母として用いることで、指標の安定性をさらに高めています。

当社は、グローバルな視野に立って世界各国で事業を展開し、企業価値の向上に努めています。成果の配分にあたりましては、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、長期的な視点に立ち将来成長にむけた内部留保資金や連結業績などを考慮しながら決定していきます。配当は、連結配当性向30%を目安に安定的・継続的に行います。

2026年3月期以降は、より安定的・継続的な配当を実現するため、DOE(調整後親会社所有者帰属持分配当率)を還元指標とし、3.0%を目安に行うよう努めていきます。今後も一層の資本効率の向上と、配当水準の更なる充実を目指してまいります。

また、機動的な資本政策の実施などを目的として自己株式の取得も適宜実施していきます。

内部留保資金につきましては、将来の成長に不可欠な研究開発や事業拡大のための投資および出資と健全な財務体質の維持に充てていきます。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回の配当を基本的な方針としています。配当の決定機関は、取締役会としています。

* DOE(調整後親会社所有者帰属持分配当率)のベースとなる「親会社の所有者に帰属する持分」は為替や市場環境の影響による変動の大きい「その他の資本の構成要素」を除外した調整後の数値を基にします。

また、期首と期末の平均値を用いる企業もあり 、企業間でDOEを比較する際には、算出の前提となる定義の確認が必要である点に注意したいところです。

https://pdf.irpocket.com/C3284/HTFv/lQzd/Llxd.pdf

第二の計算式:分析的な分解式

DOEの計算方法は、もう一つあります。

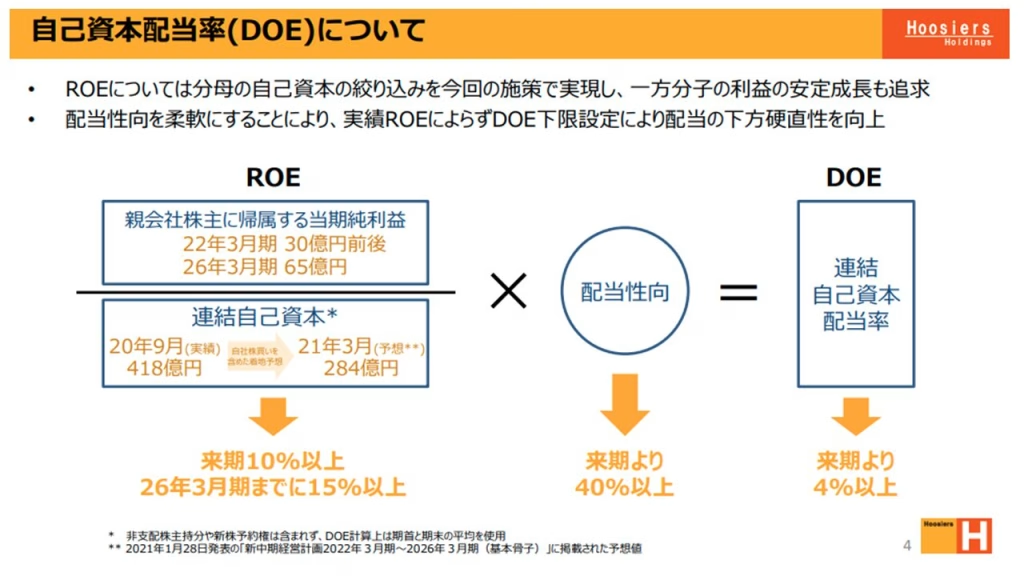

DOE (%)=配当性向 (%)×自己資本利益率 (ROE) (%)

この計算式は、DOEが次の二つの指標の掛け算で構成されていることを示しています。

- 配当性向(Dividend Payout Ratio)

配当総額 ÷ 純利益 で計算され、企業が生み出した利益のうち、どれだけの割合を株主へ配当として還元しているかを示す「株主還元の積極性」の指標です。 - 自己資本利益率(ROE: Return on Equity)

純利益 ÷ 株主資本 で計算され、企業が株主資本をいかに効率的に使って利益を生み出しているかを示す「資本効率性」の指標です。

この分解式 (配当総額 / 純利益) × (純利益 / 株主資本) を見ると、分子と分母にある「純利益」が相殺され、結果として 配当総額 / 株主資本 という第一の計算式と同じになります。

つまり、DOEとは「還元の積極性(配当性向)」と「資本の効率性(ROE)」という、昨今の企業経営上、注目されている二つの要素を統合した包括的な指標なのです。

この二つの要素がと統合された指標ということは、高いDOEを掲げる企業を分析する際には、その高さが「高い配当性向」に由来するのか、それとも「高いROE」に由来するのか、あるいはその両方なのかを確認することが、数値の裏にあるその企業の経営戦略を理解するうえで有効と言えるでしょう。

2.DOEが示す企業姿勢:投資家へのメッセージ

企業が配当方針としてDOE目標を掲げることで、投資家には次の二つのメッセージを伝えることができます。

一つ目は、「配当の安定性」に対する強いコミットメントです。

DOEの分母である株主資本は、当期純利益のように毎年大きく変動するものではありません。そのため、ある年度の業績が一時的に悪化して当期純利益が急減しても、DOEを基準としておけば配当額は急激に減少しないと、投資家は予測することができます。

予測可能性を重視する投資家にとって、非常に魅力的な特長といえます。

二つ目は、「持続的な株主還元の成長」というメッセージです。

企業が利益を計上し、その一部を内部留保として蓄積していくと、分母である株主資本は年々増加していきます。もし企業がDOE目標を一定の水準(例えば3%)に固定している場合、株主資本の増加に伴って、支払われる配当総額も自動的に増加していきます。

つまり、DOEは企業の持続的な成長を配当という形で株主に還元する仕組みといえ、「利益成長と連動した増配」の好循環が期待できます。

主要配当指標との比較分析

次は、従来から広く用いられてきた「配当性向」や「配当利回り」との違いをみていきましょう。

1.DOE vs. 配当性向:安定性の追求

配当性向は、企業がその期に稼いだ税引き後利益(当期純利益)のうち、どれだけの割合を配当金の支払いに充てたかを示す指標で、以下の式で計算されます。

配当性向 (%)=当期純利益配当金支払総額×100

この指標の最大の課題は、分母である「当期純利益」の変動性にあります。

景気循環、為替の変動、特別損益の計上など、様々な要因によって企業の利益は年度ごとに大きく変動する可能性があります。そのため、配当性向を一定に保つ方針を採る企業では、利益の減少がそのまま減配に直結し、配当額が不安定になりがちということになります。この不確実性は、安定を求める投資家にとっては大きな懸念材料となります。

これに対して、DOEは分母に比較的安定した「株主資本」を用いることで、この問題を解消することができます。先述の通り、企業はより安定的で継続性のある配当政策を投資家に示すことができるわけです。

ただし、注意したいのは、安定性にはデメリットもあるという点です。

DOEは業績悪化時の減配リスクを低減する一方で、業績が急拡大した際の増配ポテンシャルを抑制してしまうことにもなりかねません。

例えば、ある企業が画期的な新製品で莫大な利益を上げた場合、DOEを厳格に運用すると、配当性向を基準にする場合よりも配当が増えません。このように、もしかすると安定性と引き換えに、短期的な配当増の可能性を一部放棄することになるかもしれません。

2.DOE vs. 配当利回り:企業方針と市場評価の分離

配当利回りは、投資家が現在の株価で株式を購入した場合に、1年間で得られる配当金の割合を示す指標で、投資家にとっての直接的な投資リターンを示すとても身近な指標です。

配当利回り (%)=株価1株あたり年間配当金×100

DOEと配当利回りの違いは、企業視点か投資家視点かの違いです。

- DOEは企業の内部的な経営方針を示す指標です。

その計算は貸借対照表上の株主資本に基づいており、経営陣はDOE目標を自ら設定し、コントロールすることができます。 - 一方、配当利回りは投資家にとっての指標です。

その計算は日々変動する株価に基づいています。企業は配当額を決定することはできますが、株価を直接コントロールすることはできないので、企業は配当利回りを直接の目標にはしません。

3.各指標の限界と投資判断における注意点

それぞれの指標には特徴があり、それぞれの指標の意味を理解したうえで活用すべきでしょう。万能な指標は存在しないので、どれか一つの指標だけに依存した投資判断は危険性を高めることになりかねません。

- DOEの罠

高いDOEが、資本効率の低さ(低ROE)を高い配当性向で覆い隠した結果である可能性に注意が必要です。企業が将来の成長投資を怠り、内部留保を過剰に吐き出している危険な兆候かもしれません。高いDOEで安定的な配当を期待したいたところ、実はむしろ資本の取り崩しに近い状態になっているリスクもあります。 - 配当性向の罠

100%を超える配当性向は、その期に稼いだ利益以上の配当を支払っていることを意味します。明らかに持続不可であり、将来の減配リスクが極めて高い赤信号と見なすべきではないでしょうか。 - 配当利回りの罠

異常に高い配当利回りは、魅力的な投資機会に見えるかもしれませんが、これが株価の急落によって生じている場合はどうでしょうか。株価の下落は、市場がその企業の将来性や財務の健全性、ひいては配当の持続可能性に深刻な懸念を抱いていることの表れである場合が多く、手放しで飛びつくのではなく慎重な判断が必要でしょう。

4.主要配当指標の比較表

| 特徴 | DOE (株主資本配当率) | 配当性向 | 配当利回り |

| 計算式 | (年間配当総額 / 株主資本) × 100 | (年間配当総額 / 当期純利益) × 100 | (1株あたり配当 / 株価) × 100 |

| 分母の性質 | 株主資本(簿価・ストック) | 当期純利益(フロー) | 株価(時価・日々変動) |

| 安定性 | 高い。短期的な業績変動の影響を受けにくい。 | 低い。単年度の利益変動に大きく左右される。 | 低い。株価の変動に直接影響される。 |

| 何を示すか | 株主資本に対する還元率。企業の安定的な配当方針を示す。 | 利益に対する還元率。企業の利益配分姿勢を示す。 | 投資額に対するリターン率。投資家の直接的な収益性を示す。 |

| 投資家にとっての意味 | 配当の予測可能性が高い。長期安定性を重視する投資家向け。 | 企業の利益成長が直接配当に反映されやすい。 | 現在の株価水準での投資妙味を測る指標。 |

DOE導入の背景と市場動向

DOEが日本の株式市場で急速に普及していますが、これはコーポレートガバナンス改革と、それに伴う資本コスト経営への意識の高まりが背景にあります。

1.コーポレートガバナンス改革と資本コスト経営への移行

大きな転換点となったのは、2023年3月に東証がプライム市場およびスタンダード市場の上場企業に対して行った「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関する要請です。この要請は、特にPBRが1倍を割れている企業に対し、その原因分析と改善策の開示を促すもので、その結果、多くの企業が自社の資本効率と市場評価に向き合うことになりました。

今、企業は株主から託された資本(株主資本)をいかに効率的に活用し、投資家の期待リターン(資本コスト)を上回る価値を創造できるかを、重要な経営課題として認識しています。

DOEは、その計算式(配当性向×ROE) からわかるように、株主還元と資本効率性(ROE)を結びつける指標であり、資本コスト経営を実践する上での具体的な目標として設定しやすいという側面があります。

さらに、海外の機関投資家やアクティビストの存在も無視できません。特に海外の機関投資家は以前からDOEを重要な投資判断指標として用いており、海外の機関投資家の保有比率が高い企業は、日本企業もよりグローバルスタンダードに沿った株主還元方針(=DOE)を採用する必要に迫られています。

2.日本企業における導入トレンドと数値目標の動向

こうした変化を受け、日本企業の間でDOEを配当方針に組み込む動きが加速しています。大和総研の調査(TOPIX500 企業の配当方針の分類と変化)によると、TOPIX500構成企業において、DOEを配当方針に採用する企業数は2021年度の31社から2023年度には45社へと増加しています。

興味深いのは、単にDOEを導入するだけでなく、従来の配当性向などと組み合わせたハイブリッド型の配当方針を採用する企業が増えている点です。2021年度から2023年度にかけて、「配当性向のみ」を掲げる企業が減少する一方で、「配当性向とDOEの組み合わせ」や「配当性向と総還元性向の組み合わせ」が増加しています。

これまで述べてきたように、従来の「配当性向30%」という配当方針は、業績悪化時の減配リスクを抱えていました。一方で、安定性のみを追求したDOE目標は、好業績時の増配期待に応えられないという不満を生む可能性があります。そこで、例えば「配当性向35%以上、ただしDOE1.5%を下限とする」といったハイブリッド方針が生まれてきました。このようなハイブリッド方針は、投資家に対して「業績が良ければその恩恵を分かち合い(配当性向部分)、業績が悪化しても最低限の安定配当は確保する(DOE下限部分)」という、配当性向のみよりも踏み込んだ投資家へのメッセージになります。

具体的な数値目標を見ると、2023 年度の平均値で配当性向が 36.5%、DOE が 3.3%となっています。また、最も多くの企業が採用しているDOEの水準は3.0%でした。

アナリストの一部は、DOEが3%以上であれば一つの目安となり、4%を超える水準は特に株主還元に積極的と評価しています。これらの数値は、今後投資家が企業のDOE方針を評価するうえでベンチマークとなりそうです。

DOE採用企業の事例

DOEの導入は、各社の経営戦略や財務状況、事業特性に応じて多様な形で実行されている。ここでは、先進的なDOE方針を掲げる上場企業の事例を分析し、その戦略的な意図を読み解く。

主要DOE採用企業の株主還元方針比較

| 企業名 | 証券コード | DOE目標 | 併用する指標 | 方針の要旨・ 戦略的意図 |

| 丸井グループ | 8252 | 8%程度 | なし | 資本最適化完了後、高成長と高還元の両立を目指す野心的な目標として設定。 |

| ジャフコ グループ | 8595 | 6% | 配当性向50% | 「DOE 6%」と「配当性向 50%」のいずれか大きい額を配当。安定性と業績連動性の両方を確保。 |

| キリンホールディングス | 2503 | 5%以上 | なし | 利益変動に左右されない、安定的かつ持続的な配当を実現するためのコミットメントとして導入 9。 |

| 住友金属鉱山 | 5713 | 1.5%(下限) | 配当性向35%以上 | 市況変動による業績悪化時の配当への影響を緩和するためのセーフティネットとしてDOE下限を設定 30。 |

丸井グループ (8252)

丸井グループは、2024年3月期より、株主還元指標を従来の配当性向からDOEへと大きく転換し、その目標水準を8%程度という極めて高いレベルに設定しています(https://pdf.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/report/no88_report.pdf)。

これは一般的に目安とする2〜3%を遥かに上回るものであり、同社の強い意志表示と見ることができます。実際、同社は「高成長」と「高還元」を両立させることを明確に宣言しています。

ジャフコ グループ (8595)

ベンチャーキャピタル大手のジャフコ グループは、「DOE 6%」または「配当性向 50%」のいずれか大きい金額を配当するという、ハイブリッドな株主還元方針を採用しています(https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20250423/20250423520822.pdf)

まず「DOE 6%」という部分は、業績が芳しくない年であっても、株主資本に対して6%という高い水準の配当が保証されるという安定性を確保します。また同時に「配当性向 50%」という部分で、投資先の売却等で大きな利益が出た年度には、その利益の半分が配当として還元される業績連動要素が確保されています。

キリンホールディングス (2503)

食品・飲料大手のキリンホールディングスは、2025年度からDOE 5%以上を目安とした新たな配当方針を掲げました。(2025年度以降は、より安定的かつ持続的な配当を実現するためDOE(連結株主資本配当率)5%以上を目安とし、原則として累進配当を実施する配当方針へ変更いたします)(https://www.kirinholdings.com/jp/investors/stock/dividend/)

まさに安定配当を目的としてDOEを導入する典型事例といえます。

住友金属鉱山 (5713)

非鉄金属大手の住友金属鉱山は、DOEをリスク管理ツールとして活用する好例である。同社の配当方針は、基本を「連結配当性向 35%以上」としながら、下限指標としてDOE 1.5%を設定しています。(https://finance-frontend-pc-dist.west.edge.storage-yahoo.jp/disclosure/20240208/20240208529845.pdf)

同社は、非鉄金属の国際市況や為替レートの変動に業績が大きく左右されるという特性があります。そのため、配当性向だけを基準にすると、市況が悪化した際に配当が大幅に減少、あるいは無配となるリスクがありました。そこで、DOE 1.5%という下限を設けることで、たとえ業績が落ち込んだ年でも、株主資本に対する最低限の還元を保証するセーフティネットを構築しています。

日本特殊陶業(5334)

安定配当部分としてDOE 4%程度を下限としつつ、業績連動部分として配当性向 10%程度を組み合わせる方針を採っています。安定配当のベースの上に、業績に応じた上乗せを行う形です。複数の株主還元方針を組み合わせています。(https://www.niterragroup.com/ir/stocks_bonds/shareholders.html)

積水化学工業 (4204)

連結配当性向 40%以上、DOE 3%以上、さらに財務状況が健全な場合(D/Eレシオ0.5以下)には総還元性向 50%以上を確保するという、三つの配当方針を掲げています。こちらも複数の株主還元方針を組み合わせています。(https://www.sekisui.co.jp/ir/stocks/dividend)

成長ステージとDOE戦略

なお、企業の成長ステージに応じて最適なDOE戦略は異なってきます。

- 成長企業

高い成長ポテンシャルを持つ企業は、多くの投資機会を探し積極的に活かす必要があります。成長企業は利益を配当として吐き出すよりも、ROEが資本コストを大きく上回るプロジェクトに再投資し、将来の企業価値を最大化することが株主にとっても最善の選択となります。

したがって、成長ステージにある企業では配当性向は低く抑えられ、結果としてDOEも比較的低い水準になることが合理的であり、むしろ望ましいと評価できるかもしれません。 - 成熟企業

一方、事業が成熟し、高いリターンが見込める新たな投資機会が限られてくる企業は利益剰余金が積みあがってくるので、余剰となったキャッシュを株主に還元することが求められます。こういった企業は高い配当性向を目標とし、結果として高いDOEを実現することは、株主から預かった資本を効率的に再配分するという役割を果たすことになります。

このように、DOEの水準は企業の成長ステージと投資機会を考慮した上で判断するべきでしょう。

まとめ

DOE(株主資本配当率)は、企業の株主還元姿勢と資本効率を統合的に評価するための有効なツールとなります。

そして、本レポートで詳述してきたように投資家がDOEを有効に活用するためには、多角的な視点に基づいた、体系的な分析アプローチが必要になります。

最後にDOEを用いた投資判断のための分析フレームワークをご提示します。

- 配当方針(DOEの位置づけ)確認

まず企業の配当方針を確認し、DOEがどのように位置づけられているかを把握する。絶対的な目標値か、下限値なのか、あるいは配当性向などと組み合わせたハイブリッド型かという確認作業です。

企業の配当方針に込められた意図を読み解くことが、第一歩です。 - DOEの分解

次に、DOE =配当性向× ROEの分解式を用いて、そのDOEが「高い還元意欲(配当性向)」によって支えられているのか、それとも「高い資本効率性(ROE)」によって達成されているのかを判断します。この分解作業が、DOEの質の評価に繋がります。 - ROEの質の評価

そして、分析対象企業のROEが、投資家の期待リターンである資本コスト(一般的に8〜10%が一つの目安)を安定的かつ継続的に上回っているかを確認します。また一時的な高ROEではなく、持続可能な競争優位性に裏打ちされた質の高いROEであるかどうかがもポイントになります。 - 市場評価(PBR)の確認

そしてPBRをチェックして、現在の株価がその還元方針に対して割安か割高かを判断します。どんなに優れたDOE方針を持つ企業でも、市場評価(PBR)が高すぎれば、新規投資家にとっての配当利回りは低くなってしまいます。 - 全体像の分析

最後に、企業の成長ステージ、財務の健全性(負債水準など)、業界の将来性といったマクロな文脈の中で、そのDOE方針が適切であるかを総合的に判断します。成長企業に過度な還元を求めるのは合理的ではありませんし、成熟企業が内部留保を溜め込みすぎるのも資本効率の観点から問題があります。

日本のコーポレートガバナンス改革という潮流を背景に、企業と投資家の対話が深化する中で、DOEを追加もしくは中核に据えた、より多角的な株主還元方針を採用する企業は今後も増え続けると予想されます。

ぜひ本稿を参考にDOEを分析的に活用し、企業の配当方針理解に役立てていただければ幸いです。