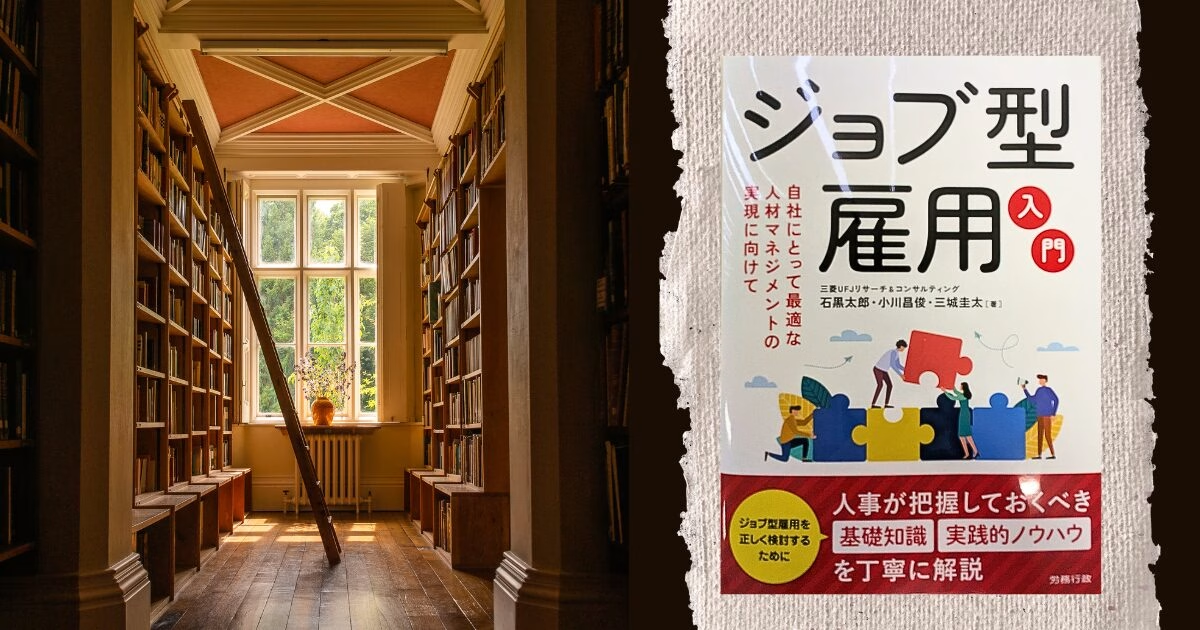

概要

- タイトル:ジョブ型雇用入門

- 著者等:石黒太郎、小川昌俊、三城圭太

- 出版社:労務行政

本書の構成は次の通りです。

目次

◆第1部 基礎編

第1 章 ジョブ型雇用の特徴と日本型雇用の違い

第2 章 日本企業がジョブ型雇用を求める背景

第3 章 ジョブ型雇用への移行の方向性

第4 章 ジョブ型雇用に関する代表的な疑問・懸念

◆第2部 導入編① 基幹人事制度の設計・導入

第5 章 職務評価

第6 章 ジョブディスクリプション

第7 章 等級制度

第8 章 人事評価制度

第9 章 報酬制度

◆第3部 導入編② 人材マネジメントの運用

第10章 人材確保

第11章 人材育成

第12章 エンゲージマネジメント

第13章 組織開発

第14章 人材マネジメントを支える組織・インフラ

◆第4部 事例編

第15章 職務等級人事制度の導入と関連施策のジョブ型移行

第16章 メンバーシップ型にジョブ型要素を盛り込んだ人材マネジメントの確立

第17章 職務等級人事制度の部分導入

ジョブ型雇用は「万能薬」か?

近年、多くの日本企業で導入が検討されている「ジョブ型雇用」。

なぜ今、日本でジョブ型への転換が求められているのか、その背景を丁寧に解き明かします。一つは、グローバル市場で人材を登用・評価する上で、世界標準であるジョブ型への移行が不可避であるということ。そしてもう一つは、若者の就労意識の変化です。

「自分の能力・個性が活かせること」「専門性が身に着くこと」を重視して職選びをする求職者が増えている昨今、ジョブ型は注目の的になっています。

ただ、働き方の多様化やグローバル化への対応策として注目を集める一方で、その実態や副作用について十分に理解されているとは言えません。

本書は、その流行に警鐘を鳴らし、ジョブ型雇用の光と影を分析した一冊です。

印象に残る論点

ジョブ型導入がもたらす「副作用」

本書の真骨頂は、ジョブ型導入がもたらす「副作用」に関する指摘にあります。

第一に、組織運営の硬直化と採用コストの増大です。

欠員が出た際、職務記述書(ジョブディスクリプション)に合致する人材をその都度外部から探す必要があり、従来のメンバーシップ型のように柔軟な人事異動で即座に穴を埋めることができません。特に、社内に代替の効く機能が少ない組織では、事業停滞のリスクさえはらみます。

第二に、企業内の固有スキルの軽視と人材の流動化です。

ジョブ型でキャリアを築く人材は、自身の市場価値を高めるポータビリティ(持ち運び可能)なスキルを志向する傾向にあります。その結果、特定の企業でしか通用しない固有の業務への担い手が育ちにくくなる弊害が生じます。どんな企業にも多かれ少なかれ、まだこういった所属企業以外ではあまり役に立たない、あるいは狭い範囲でしか通用しないと思えるスキル・知識を要する業務はいたるところに存在します。特に中堅・中小企業においては、その傾向が顕著でしょう。

その企業内でしか活きないスキルでも、当該企業においては重要性の高い業務であり、そのスペシャリストは重宝されるものですが、こういった業務とそれを通じて得られるスキルを軽視されると、その業務を担う人材が不足することになりかねません。これでは困ってしまいます。

第三に、運用負荷の大きさです。

膨大な数の職務記述書を作成・維持管理する手間はもちろん、社員のモチベーション維持も格段に難しくなります。決められた職務の範囲で、いかにして社員の内発的動機を引き出し、成長機会を提供し続けるか。これは経営と人事にとって大きな挑戦となります。

よくある誤解の解消

また、本書は「ジョブ型=転勤なし」といった単純な誤解も解いてくれます。

優秀な人材を次期経営幹部として育成する「サクセッションマネジメント」においては、本人の同意のもと、戦略的な異動や海外赴任がキャリア開発の一環として活用されると指摘します。

これは、個人のキャリア自律を前提としながらも、企業が戦略的に人材を育成する側面が残ることを示唆しています。

総評

「ジョブ型」という言葉がバズワード化するなか、本書は導入の光と影がバランス良く描かれています。そのため、読み終わるころには、ジョブ型雇用を万能薬としてではなく、一つの選択肢として冷静に評価する視座を獲得できる内容になっていると感じました。

グローバル展開の必要性、事業内容の特殊性、そして組織文化。

自社の置かれた状況を多角的に分析し、安易なジョブ型の導入に走るのではなく、自社に合った人材マネジメントの形を模索することの重要性に気づきます。

変化の激しい時代において、社員が新たな知識を学び続ける機会を提供し、その必要性を啓発していくこと。

この最後の提言は、これからの企業と個人の関係性を考える上で、すべてのリーダーが心に留めるべきメッセージかもしれません。

ジョブ型を冷静に捉えなおしたい方にお勧めの一冊です。