1.「企業価値の向上」って何?

例えば「コーポレートガバナンスの目的とは何?」と問われたとき、「企業価値の向上」と回答される方も多いのではないでしょうか。

このようにビジネスの現場では様々な文脈で「企業価値の向上」という言葉が出てきます。

様々な文脈で「企業価値の向上」と説明されても、この言葉は漠然としています。

上っ面で納得してしまいそうな自分もいるのですが、何やら分かったようで分かりません。

「企業価値の向上」とは、結局どういうことなのでしょうか?

企業価値の向上は、「財務価値の向上」と、その源泉となる「非財務価値の向上」の2つに大きく分解できます。

ここでの非財務価値とは、ブランド力や顧客満足度や市場シェア、従業員エンゲージメント、技術力、ESGなどが挙げられます。

一方、財務価値とは、時価総額の増大、キャッシュフローの総量の増大が挙げられます。

非財務価値は財務価値の源泉になりますので非常に重要です。

ただ、「非財務価値」が反映された定量評価が「財務価値」だと考えられますので、やはり「企業価値の向上」の本丸は「財務価値の向上」を指すと捉えるべきです。

「企業価値の向上」という文脈で語られたとき、非財務価値を想起する方も多いでしょうが、究極的にはそれら「非財務価値」が反映される「財務価値」というモノサシで「企業価値の向上」を測定することが重要です。

今回はその「財務価値の向上」に注目し、その中でも「キャッシュフローの総量の増大」に特に注目して、その評価方法を整理してまいります。

2.将来のキャッシュ創出能力を測る指標

「財務価値の向上」は、「時価総額の増大」と「将来キャッシュフローの総量の増大」の二つに分解できます。

時価総額とは、投資家が企業の将来性を評価し期待を込めて付ける価格であり、ある種の人気投票的な側面もありますが、一方では客観的な市場評価でもあります。

将来キャッシュフローの総量の増大は、事業そのものが生み出す現金に着目した切り口であり、その企業内部の根本的な価値を反映する、持続的な収益力を意味します。

一方、将来キャッシュフローの創出能力を評価するためには、予測と割引計算が必要で、その点で主観的な側面があります。

時価総額は「株価×発行済株式数」で計算できます。

したがって、発行済み株式数を固定的に捉えると、主たる変数は株価です。

簡単に計算できますし、時価総額の増大については、比較的イメージしやすいと思います。

一方、将来生み出すキャッシュフローの算出という、目に見えない未来の価値を現時点から測るための方法については、計算式が複雑ですし理解されていない方もおられると思います。

次からは、この将来生み出すキャッシュフローの算出に関する二つのアプローチをご紹介します。

ディスカウントキャッシュフロー (DCF) 法

企業が将来生み出すと予測されるフリーキャッシュフロー(事業活動から得られる現金から、事業維持に必要な投資を差し引いたもの)を、現在の価値に割り引いて合計することで企業価値を算出する方法です。

将来の収益性を評価できるため、企業の成長性やポテンシャルを測るのに適しており、M&Aでよく用いられます。

DCF法の概念

DCF法を理解する上で最も重要なのが「時間とともに(金利などでお金は増えるため)、将来のお金の価値は現在よりも低い」という考え方です。

そのため、将来のキャッシュフローを「割引率」というものを使って現在の価値に換算し、それらを合計して企業価値を求めます。

ステップ1:フリー・キャッシュフロー(FCF)を予測する

まず、企業が将来にわたって生み出すと予測される「フリー・キャッシュフロー(FCF)」を計算します。

FCFとは、企業が事業活動で稼いだキャッシュから、事業を維持・成長させるための投資を差し引いた、会社が自由に使えるお金のことです。

株主への配当や借金の返済などに充てられる原資となります。

簡単な計算式は以下の通りです。

FCF=営業利益×(1−法人税率)+減価償却費−設備投資額±運転資本の増減額

これを、事業計画などに基づいて将来の数年間(通常は3年〜5年程度)について予測します。

- 営業利益:本業でどれだけ稼いだかを示す利益

- (1-税率):法人税の影響を反映し、”税引き後”とするための計算

- 減価償却費:時間の経過や使用によって価値が減少する固定資産の取得にかかった費用を、その資産を使える期間(耐用年数)に応じて分割し、費用として計上した金額

- 設備投資額:新規設備の購入や既存設備の更新に投じる資金の総額

- 運転資本:”売上債権+棚卸資産-仕入債務”で算出

ステップ2:割引率(WACC)を決める

次に、将来のFCFを現在の価値に割り引くための「割引率」を決定します。

一般的には、「WACC(ワック)」と呼ばれる加重平均資本コストが使われます。

WACCは、企業が資金を調達するためにかかるコスト(借入金の利子や株主が期待するリターン)を平均したものです。

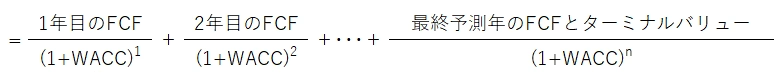

ステップ3:FCFを割り引き、企業価値を算出する

最後に、ステップ1で予測した各年のFCFを、ステップ2で決めた割引率(WACC)を使って現在の価値に割り引きます。

例えば、1年後のFCFは1回、2年後のFCFは2回、…というように、将来になればなるほど、より大きく割り引かれます。

事業価値の計算イメージ

予測期間(例:5年間)以降も事業は続くと考えられるため、予測期間以降の価値を「ターミナルバリュー(TV)」として計算し、これも同様に割り引いて加算します。これらをすべて合計したものが、その企業の事業価値となります。

DCF法の計算例

1年目のFCF8000万円、2年目のFCF8500万円、3年目のFCF9000万円、4年目のFCF9500万円、5年目のFCF1億円の現在の企業価値はいくらか?

WACC8%、ターミナルバリュー5%とします。

- 予測期間(1〜5年目)のFCFの現在価値

各年のFCFを、割引率8.0%を使って現在の価値に割り引きます。

・1年目: 8,000万円 ÷ (1 + 0.08)¹ = 7,407万円

・2年目: 8,500万円 ÷ (1 + 0.08)² = 7,287万円

・3年目: 9,000万円 ÷ (1 + 0.08)³ = 7,144万円

・4年目: 9,500万円 ÷ (1 + 0.08)⁴ = 6,982万円

・5年目: 1億円 ÷ (1 + 0.08)⁵ = 6,806万円

予測期間のFCFの現在価値 合計 = 3億5,626万円 - ターミナルバリュー(6年目以降の価値)の現在価値

まず、6年目以降に生み出す価値の合計(ターミナルバリュー)を計算します。

計算式:ターミナルバリュー= 5年目のFCF × (1 + 永久成長率) ÷ (割引率 – 永久成長率)

計算: 1億円 × (1 + 0.05) ÷ (0.08 - 0.05)

= 1億500万円 ÷ 0.03

= 35億円

ターミナルバリューの現在価値への割引

計算式: ターミナルバリュー ÷ (1 + 割引率)⁵

計算: 35億円 ÷ (1 + 0.08)⁵

= 35億円 ÷ 1.4693…

= 約23億8,204万円 - 企業価値の合計

最後に、①と②を合計します。

企業価値 = 3億5,626万円 + 23億8,204万円

= 27億3,830万円

※このようにDCF法は、FCFの予測値、割引率(WACC)、ターミナルバリューなどの変数があり、結果はこれらに大きく影響されます。したがって、主観的な要素が入り込む余地が大きいので、この点を理解したうえで活用することが重要です。

経済的付加価値 (EVA: Economic Value Added)

企業が生み出した利益から、その利益を生み出すためにかかった資本コスト(株主や債権者への期待リターン)を差し引いて算出される指標です。

EVAは「本当の意味での利益」がどれだけ生み出されたかを示します。

EVA=税引後営業利益−(投下資本×加重平均資本コスト(WACC))

※投下資本/有利子負債と株主資本の合計

EVAの計算例

営業利益:100億円、自己資本:200億円、有利子負債:150億円の企業のEVAはいくらか?

WACC:8%、実効税率30%とします。

- まず税引後営業利益を計算します。

税引後営業利益=100億円×(1-0.3)

=70億円 - 次に投下資本に加重平均資本コストを乗じて資本コストを計算します。

投下資本=200億円+150億円

=350億円

資本コスト額=350億円×8%

=28億円 - 最後に、①から②を控除します。

EVA=70億円-28億円

=42億円

EVAがプラスであれば、資本コストを上回る価値を創造していることを意味し、企業価値が向上したと評価できます。

この例の場合はプラス42億円で投資家の期待リターンを上回り、新たに42億円の価値を創造し、その分企業価値が向上したと捉えられます。

なお、WACCは「会社全体の平均調達コスト」を示すことで、主に以下の2つの重要な役割を果たします。

3.加重平均資本コスト(WACC)とは

会社は株主や銀行など、様々なところから異なるコストでお金を集めています。

WACC(加重平均資本コスト)とは?

WACC(ワック)は、Weighted Average Cost of Capital の略で、日本語では「加重平均資本コスト」と言います。

ほとんどの会社は、借金(負債)と株主からのお金(株主資本)の両方を使って経営しています。

WACCは、この2種類の資本コストを、それぞれの資金調達額の割合に応じて重み付けし、平均したものです。これにより、会社全体の「平均的な資金調達コスト」を1つの数値で把握できます。

なぜWACCが重要なのか?

WACCは、企業の経営において非常に重要な「ものさし」として使われます。

- 投資の判断基準

新しい事業やプロジェクトを始める際、その事業が生み出すと期待される利益率(リターン)がWACCを上回っていれば「投資する価値あり」、下回っていれば「やっても損するだけ」と判断できます。つまり、WACCは投資のハードル(超えるべき最低ライン)として機能します。 - 企業価値の評価

WACCは、企業が将来生み出すキャッシュフローの価値を現在の価値に換算する際の「割引率」として使われます。この数値が低いほど、計算上の企業価値は高くなります。

WACCの計算式

WACCの計算式は以下の通りです。少し複雑に見えますが、パーツごとに理解すれば難しくありません。

WACC=RE×D+EE+RD×(1−T)×D+ED

- RE: 株主資本コスト(株主が期待するリターン率)

- RD: 負債コスト(借入金の利子率など)

- E: 株主資本の時価総額

- D: 負債の総額

- T: 実効税率

WACCの活用方法

投資の意思決定(ハードルレートとして)

WACCは、新しいプロジェクトや設備投資を行うべきか判断するための「ハードルレート(乗り越えるべき最低ライン)」として使われます。

例えば、ある会社のWACCが5% だったとします。これは「この会社は、事業を維持するのに年利5%のコストがかかっている」ことを意味します。

この会社が、年間の収益率7%を見込める新しい事業を検討している場合、どうでしょうか?

- 見込み収益率 (7%) > WACC (5%)

この場合、調達コストを上回るリターンが期待できるため、「この投資は実行すべき」と判断できます。逆に、見込み収益率が3%であれば、コスト割れになるため「投資すべきではない」となります。

このようにWACCは、投資案件を客観的な数字で評価し、会社全体の価値を高める意思決定をサポートするための、重要な「ものさし」として使用されます。

EVA算出の際にWACCを使用するのは、この意味合いになります。

企業価値の評価(割引率として)

WACCは、ご紹介した企業価値の評価方法の一つであるDCF法の「割引率」として使用されます。

DCF法は、「会社が将来にわたって生み出すキャッシュフロー(現金)」を、WACCを使って「現在の価値」に割り引くことで、企業価値を算出する方法です。

- 将来のお金は、現在の価値に換算すると目減りするという考え方に基づきます。(例:今すぐもらえる100万円と、1年後にもらえる100万円では、今の100万円の方が価値が高い)

- WACCは、この「将来のお金を現在の価値に割り引くための率」として使用されます。

WACCが高いほど、将来のキャッシュフローの現在価値は低く計算され、企業価値も低くなります。

M&A(企業の買収)や証券アナリストの企業評価など、企業の「値段」を決める場面で、WACCは理論的な根拠を与えるための重要なツールとなります。

4.最後に

「企業価値の向上(=将来キャッシュフローの増大)」という究極のゴールに向かって正しく進めているかを確認するために、私たちは様々な定量指標を使います。

今回は、「財務価値の向上」という側面に注目し、その評価指標としてDCF法とEVAをご紹介しましたが、これら2つ以外にもROICやROEなどメジャーな評価指標は存在します。

「企業価値の向上」という言葉はビジネスの現場で頻繁に出てきます。これ自体は違和感がありませんが、果たしてどれだけの方がこの言葉を具体的に捉えながら使用しているでしょうか?

「企業価値の向上」という形のない抽象的な言葉だからこそ、それが具体的に何を指しているのかイメージしながら使用すること、裏付けをもって言葉を使用することが重要です。

「ん?? その企業価値の向上って、どういうこと?」と問われた際に、答えられるようにしておきたいですよね。