いざ経営組織を設計しようとしたとき、自社の組織デザインを検討しようとしたとき、概念的・アカデミックな理論は存在するのですが、実践的な情報が少ないことに気づきます。

具体的にどこに注意して組織を設計すべきか、組織設計の勘所はどこかというヒントや他社の成功例や失敗談を探しても、なかなか求める情報が得られません(まあ経営組織という機微な部分に関する情報ですから、具体性を持たせた話をしがたい部分もあるかもしれませんが・・・)。

ということで、今回は組織設計に関する実践的なガイドラインを検討してみました。

同じ悩みを持たれている方の役に立てば幸いです。

ガイドラインの性質

ガイドラインを厳格なルールとして扱ってしまうと組織デザインが硬直的になってしまうので、ガイドラインはあくまでガイドラインとして強制力を持たせないようにすべきでしょう。

ルールではないとしても、組織設計・編成を検討する際にこの考え方を尊重するという運用が望ましいと考えます。

また、ここでは機能別組織を念頭に置いたガイドラインとしています。

組織設計ガイドライン

原則1.事業運営上の目的の有無

まずは何といっても、事業運営のために最適と考えられる組織を編成することが重要です。

当り前じゃないかと感じる方もおられるかもしれません。ですが、実際は人を起点にした組織設計がなされています。彼のポジションを作るために〇〇部を新設しようであったり、彼女なら、こういう組織編成にしても問題ないのでは、という属人性が高く、特定個人を発想の起点にした組織設計です。これは好ましくない代表例でしょう。

事業運営上の目的を果たすために組織を新設・改廃するのであって、人を処遇するためではありません。また、その個人がいなくなると成り立たないようなスーパーマンや特殊スキルの個人に依存した組織の新設・編成は、それが事業運営上の最適解であればともかく、原則的には望ましくありません。

やはり特定個人の処遇を目的としたり、特定個人の能力に依存した組織の新設・改廃は避けるべきです。言い換えると、事業運営上、明確な目的(役割・機能)がない組織は不要ということになります。

原則2.機能重複を避ける

組織間の機能重複は抑制を原則とし、重複する場合は合理的な理由を持たせるべきです。

機能とは、営業・営業アシスタント・営業企画・製造・商品開発・品質保証・人事・総務・システム・経理・財務などを指します。

合理的な理由の例

- 営業1部は〇〇業界、営業2部は△△業界など部門別に性格を分けることでノウハウの蓄積を狙うなど、事業運営上の意図がある。

- 地理的な観点で、営業部を東京営業部と大阪営業部に分ける。

- 業績向上を目的とし競争を促進するため、あるいは人材を育成するために、あえて同一機能の組織を並列させる。

原則3.機能・人数・責任のバランス

経営組織全体で、部門ごとの所管機能・所属人員・責任のバランスを考慮すべきです。

自社の組織ごとで相対比較の結果、それぞれの組織が所管する機能(業務)の質的重要性や多様性、所属の人員数、抱える責任の大きさに極端な差が生じないように設計します。

ですが、ライン部門とスタッフ部門で所属人数を近づけようとすることに無理があることはイメージいただけると思います。このように部門ごとに組織の性格が異なることに留意が必要です。

原則4.統制の観点

コンフリクト解消/階層/スパン・オブ・コントロール/3ラインモデルのそれぞれを適切に設計する。

- 組織間のコンフリクトを解消しやすい組織になるようにする(協議による解消ではなく、情報が集約される組織の判断(決定)による解消が図れるように設計する)。特に組織間の機能重複がみられる場合に注意が必要。

- 階層数が過剰にならないようにする。

- 各階層で適正なスパン・オブ・コントロールを効かせる(部長のマネジメント人数、課長のマネジメント人数を適正にする)。

- 営業や製造などの業務部門、総務や経理などの管理部門、そして監査部門という3ラインモデルを構築する。

× 一つの部門で、営業機能と管理機能の両方を担う

× 一つの部門で、管理機能と監査機能の両方を担う

スパン・オブ・コントロール(Span of Control)とは?

1人の管理者が直接管理できる部下の人数や業務領域のことをいいます。1人の管理者が管理できる人数は、個人差はあるものの、一般に5~8人といわれています。工場の製造部門や営業チームのように、メンバー間で行う業務が類似していたり、マニュアル化しやすかったりする業務は、スパン・オブ・コントロールが大きくなります。一方で、スタッフ部門などで案件ごとに作業内容が異なっていたり、メンバーの業務の内容が専門性などで異なっていたりする場合には、リーダーの負担がより大きくなり、スパン・オブ・コントロールが小さくなります。

出典:日経クロステック https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00703/00056/

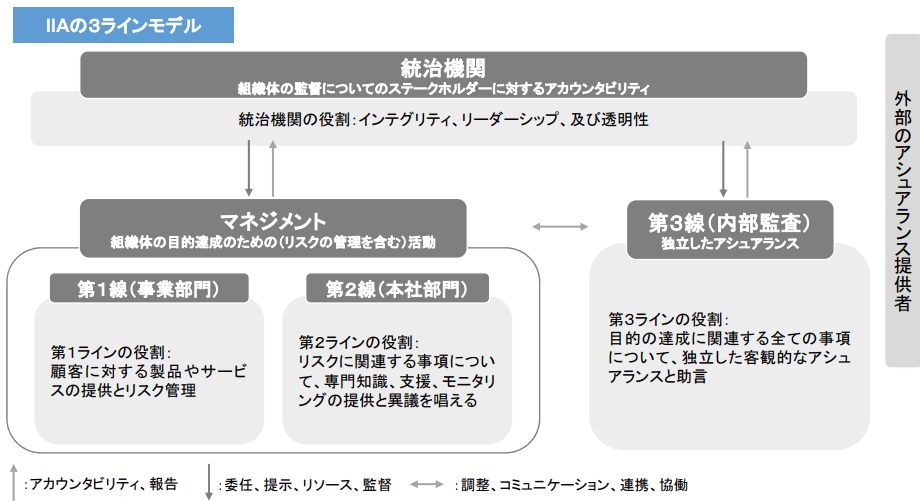

3ラインモデルとは?

3ラインモデルとは、内部監査人協会(IIA)が2020年に提唱したフレームワークで、従来のスリーラインディフェンス(3つの防衛線)を発展させたものです。

これは3つのラインに次の役割を持たせることによって、組織のリスク管理を機能させ、企業価値の向上につなげようとする考え方です。

- 第1ライン

顧客に対する製品やサービスの提供とリスク管理を担います。

製造部門、購買部門、営業部門などが該当します。 - 第2ライン

リスクに関連する事項について、専門知識、支援、モニタリングの提供と異議を唱える役割を担います。

法務部門、リスク管理部門、品質保証部門などが該当します。 - 第3ライン

目的の達成に関連する全ての事項について、独立した客観的な保証と助言を担います。

内部監査部門が該当します。

出典:金融庁 https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210309/03.pdf

最後に

注意が必要なのは、組織そのものが問題を解決するわけではないという点です。ご承知の通り、その組織で働く人材が問題を解決し付加価値を生みます。人が協働してこその組織なのです。つまり、組織編成に明確な意図やメッセージ性を持たせても、意図通りの効果を発揮するか否かは、最終的には各組織に所属する人に依存せざるを得ません。

そういう意味では人事制度と共通点があります。人事制度も制度そのものが評価をしたり、モチベーションを喚起するわけではありません。組織と同様、人事制度に明確な意図やメッセージ性を持たせても、その運用の巧拙で意図やメッセージの大部分はスポイルされてしまいます。その点で組織と人事には共通点があります。

人事制度との共通点はともかく話を戻しますと、組織は適切に設計するだけでなく、しっかりと運用されて初めて目的が果たされ効果があるという点が重要です。

決して組織設計を軽んじているわけではありませんが、適切な設計のみならず適切な運用を伴ってこそなのです。設計と運用はまさに車の両輪で、どちらが欠けても目的は果たせません。

組織設計においては本ガイドラインを参考にしていただき、そのうえで適切に運用するための仕掛けに注力いただくと良いのではないでしょうか。

なお、上記に関連して補足ですが、中堅企業においては社内に潤沢な人材ストックがある企業ばかりではありません。人材が不足している場合、新しい組織を設置しても、そこに張り付ける人材がいないため上位職者を兼務させたり、結局、組織デザインに跳ね返して新しい組織の設置自体を見送ったりするのが実態ではないでしょうか。こういったことは講学的にはNGとされ、適切な人材を抜擢すべきや人材マーケットから採用すべきとされるかもしれません。しかし、言うは易し行うは難しで、現実はそんなタイムリーに抜擢候補がいるわけもなく、適した人材を外部から雇用することもできません。したがって、現実問題としてこういったガイドラインの例外を許容せねば中堅企業の経営組織は設計できません。そのため、ガイドに厳格なルールとしての位置づけは馴染まないということになります。

今回は職能別組織の組織設計における注意点をガイドラインとしてまとめてみました。この記事のどこか少しでもお役に立てば幸いです。

お読みいただき、ありがとうございました。