1.はじめに

多くの組織が問題解決のプロセスを省略して、「問題の発生」から直接「解決策の立案」へと飛躍し、結果的にリソースを浪費したけれど問題は解消しない、という状態に陥っているのではないでしょうか?

残念なことに、ビジネスの現場では、このような「場当たり的な問題解決」が頻繁に見られます。

この「場当たり的な問題解決」は「対症療法」などとも呼ばれます。

こういう状態から脱却し、根本的な問題解決を実現するためには、「原因分析」と「課題設定」というプロセスを組織文化として定着させることが不可欠です。

今回は、この問題解決プロセスに焦点を当てて、問題解決プロセスを省略による弊害を明らかにし、効果的な問題解決プロセスの重要性について解説していきます。

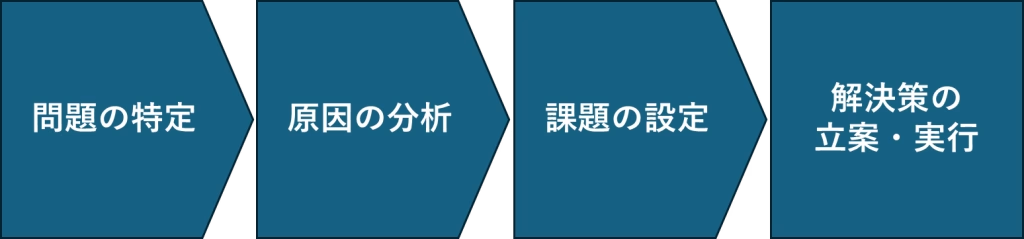

2.問題解決の基本プロセス

効果的な問題解決は、言葉の正しい定義から始まります。

① 問題

「現状(AS-IS)」と「あるべき姿(TO-BE)」との間にある、好ましくないギャップ

例:「離職者が多い」「顧客満足度が低い」

② 原因分析

その問題が「なぜ」発生しているのか、根本的な原因(真因)を深掘りするプロセス

例:勤怠データと退職者データを照合・分析した結果、特定の部署における恒常的な長時間労働が、離職率の高さと強い相関関係にあることを突き止める。

③ 課題

特定された原因に基づき、問題を解決するために設定されるテーマや論点

「どうすれば〜できるか?」という問いの形をとる。

例:「どうすれば従業員の定着率を高められるか?」「定着率を高めるためにはどうすれば良いか?」

④ 解決策(対策・打ち手)

設定された課題を達成するための、具体的な行動計画や施策

例:「評価制度を見直す」「キャリア研修を導入する」

3.プロセス省略が引き起こす問題

【理想的な問題解決フロー】

これが理想的な問題解決フローです。

ただ、多くのケースで、「原因分析」と「課題設定」のプロセスが省略され、「問題」から直接「解決策」へ飛躍する傾向が見られます。

このショートカットは、深刻な弊害を引き起こします。

では、いったいどんな弊害が生じるのでしょうか?

対症療法への陥穽と「もぐら叩き」状態の発生

根本原因が放置されるため、表面的な問題が形を変えて何度も再発することになります。

一つ対処しても次から次へと問題が発生する「もぐら叩き」の状態に陥り、現場は疲弊し、本質的な改善が進みません。

経営資源の浪費

見当違いの解決策に、多大な時間・コスト・人的リソースを投入することになります。

例えば、離職の真因が「キャリアパスへの不安」であるにもかかわらず、「給与の一律引き上げ」という施策を打てば、コスト増に見合った効果は得られず、貴重な経営資源を浪費する結果になってしまいます。

組織学習の阻害

論理的な分析に基づかないため、施策が成功しても失敗しても、その要因を正しく評価・検証できません。

結果として、組織内に成功体験や知見が蓄積されず、同じ失敗を繰り返すことになってしまいます。

また、課題が明確でないため全員の目線が合わず、組織的な一体感が醸成されにくくなります。

4.なぜ「原因分析」は重要なのか? ― 「なぜなぜ分析」の勧め

問題の根本原因、すなわち「真因」を特定するためには、「なぜ?」を繰り返す分析プロセスがお勧めです。

【なぜなぜ分析の例:顧客への提案が失注した】

ある重要顧客への提案が、競合他社に敗れて失注してしまいました。

| 分析の深さ | 「なぜ?」の問い | 導かれる原因(誤認)と 対策(不十分) |

| 浅い分析の場合 | なぜ失注したのか? | 原因: 競合より提示価格が高かったからだ。 対策: 次はもっと値引きをして安くしよう。 (→ 利益率の低下、価値の軽視につながる) |

| 深い分析の場合 | なぜ① なぜ失注したのか? なぜ② なぜ価格が高くなったのか? なぜ③ なぜ高機能で提案したのか? なぜ④ なぜ顧客の要望を誤解? なぜ⑤ なぜニーズのヒアリングが不十分? | 原因① 競合より提示価格が高かったからだ。 原因② 顧客が求めていない高機能まで盛り込み、やや過剰品質な提案になったからだ。 原因③ 顧客の表面的な要望の裏にある、真のニーズを把握できていなかったからだ。 原因④ 最初の商談でのヒアリングが不十分で、顧客の判断の軸足が価格と機能のバランスにあると勘違いしていたからだ(価格が最重要だという本来ニーズを引き出すことができていなかったからだ)。 【真因】営業担当者が使うヒアリングシートでは、顧客の業者起用の判断における重視事項を記載するようになっているが、その判断理由まで記載するようになっていなかったからだ。 対策: 顧客の本来ニーズをヒアリングできるよう、ヒアリングシートを刷新し、顧客の潜在ニーズを引き出せるよう、営業担当者に質問の技術向上を目的とした研修を実施する。 |

この例だと、浅い分析は「価格」という表面的な要素に囚われ、安易な値引き競争に陥ってしまいます。

一方、深い分析だと「本来(潜在)ニーズの引き出し」という営業プロセスに潜む真因を突き止め、小手先ではない本質的な問題解決につなげることができます。

このように、「なぜ?」を繰り返して適切に「原因分析」を行うことで、個人のスキルや意識の問題から、誰もが改善に取り組める「仕組み」や「プロセス」の問題へと視点を移すことができるのです。

5.留意すべき思考の罠

プロセスを軽視するこれらの現象を的確に表現することは難しいところですが、例えば以下のように表現することが可能ではないでしょうか。

| 呼び方 | ニュアンス |

| 対症療法 | 根本原因ではなく症状に対処していること。 |

| もぐら叩き | 次から次へと問題が発生し、きりがない様子を指す比喩。 |

| 場当たり的な対応 | 計画性がなく、その場しのぎであること。 |

| 短絡的な思考 | 分析を省略し、安易に結論に飛びついている思考プロセス。 |

| プロセス軽視 | 手順や論理を軽んじ、結果だけを急ぐ組織の姿勢や文化。 |

程度の違いこそあれど、どんな組織でも(誰でも)見られる現象かもしれません。。。

もし気づけば、これらの言葉を使って、「また対症療法になっていないか?」と組織内に(あるいは自分自身に)問いかけてみては如何でしょうか?

6.対策

ビジネスにおける問題解決は、スピードが求められる一方で、そのスピードを重視するあまり本質を見失う罠に満ちています。

そして、この罠には多くの人が陥る危険性がありますので、私たちは「正しいプロセスこそが、真の解決策を導く」ことを肝に銘じなければなりません。

「急がば回れ」の言葉通り、一見遠回りに見える「原因分析」と「課題設定」のプロセスを丁寧に行うことこそが、最終的に最も効率的かつ効果的に問題を解決することにつながります。

組織として「対症療法」や「もぐら叩き」から脱却するためには、例えば次のような手法が効果的です。自社の状態に応じて、参考にしていただければと思います。

問題解決プロセスの標準化と教育

問題解決の標準プロセスを全従業員に教育・浸透させることが挙げられます。

自社なりにアレンジしても良いが、その場合でもプロセスの省略は避けるべきでしょう。

クリティカルシンキングの教育

クリティカルシンキングとは「経験や直感だけに頼らず、客観的な視点で分析し、問題を解決する力」のことです。

クリティカルシンキングを身に着けることで、個人の偏見やバイアスを乗り越え、情報を深く分析し、事実に基づく論理的な結論を導くことができます。

日頃の問題意識や直近の出来事に引っ張られて、性急に結論付けてしまう人っていますよね。

まさに認知バイアスの影響です。

「なぜなぜ分析」の文化醸成

問題発生時に安易な結論を許さず、「なぜ?」を5回繰り返すことを推奨する文化を醸成することも良いでしょう。

なぜなぜ分析は5回という固定観念があるかもしれませんが、真因にたどり着いた段階でなぜの繰り返しをやめても問題ありません。

単に回数が足りないことを指して「5回繰り返していないじゃないか!」という指摘もやめましょう。

「なぜなぜ分析」は原因分析の一つの手段に過ぎません。

こんな指摘は、手段と目的を取り違えた典型例です。

繰り返す回数が重要なのではないことに注意が必要です。

分析と仮説構築を評価

短期的な成果だけでなく、問題に対して論理的な分析を行い、質の高い課題を設定したプロセスそのものを評価する仕組みを導入することも有効です。

前述の例だと、営業担当者が使用するヒアリングシートを改善したとしても、その効果は定量的に算定しにくいと思われますので、こういったプロセスを評価することは非常に難しい部分があります。

ここを乗り越えて、プロセスを評価できれば、「対症療法」や「もぐら叩き」を防ぐ組織文化が醸成されるでしょう。

以上の取り組みを通じて、個々の従業員が根本原因を思考する習慣を身につけ、組織全体として継続的に改善を進める文化を構築できれば素晴らしいですね。

真因を捉えない拙速な対策に遭遇すると辟易とします。

良質な問題解決思考ができるように心がけたいものです。

7.最後に ~正しいプロセスこそが、真の解決策を導く~

最後に経営学の父といわれるドラッカーの言葉を記します。

ピーター・ドラッカー

最も重要なことは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを探すことである。

安易な課題設定や対策に飛びつく「答えを急ぐ文化」から、事実に基づき「問いを深める文化」へ。

この転換こそが、打ち手の精度を高め、組織を確実に前進させるための羅針盤であり、持続的な成長を実現する道筋になるのではないでしょうか。