本の概要

タイトル:立命館がすごい

著者等:西山 昭彦

出版社:PHP研究所

あらすじ

立命館大学客員教授で他の大学の教授経験もある西山昭彦さんが、大学を内側から見るというご自身の経験を踏まえて執筆された本です。

立命館大学がなぜ成功しているのかが解説されており、特にキャリア官僚の輩出数が東大、京大に次ぐ第3位に躍進したことや、国家公務員総合職試験の合格者数に注目しています。

本書では、立命館大学の成功要因を、大きく次の視点で分析されています。

- 大学の経営戦略として「学生ファースト」で施策検討を行っており、学生の成長を最優先に考えている。実際に、補助金や海外留学、就職支援などの制度が充実しており、それらに対する学生の満足度が高くなっている。卒業時のアンケートでは96.5%の学生が大学の教育に「満足」と回答している。

- 組織・人事面については、理事長と総長の「2トップ体制」を採用し、職員と教員の両方が経営に携わる体制になっています。そして、教員と職員が協力し合う「教職協働」が実現されています。2トップ体制により、ポストの偏りがなく、教員と職員が上下意識なく協力できる環境が整っている。

特に大学職員の活躍が他大学との違いの源泉になっていると説明されています。

学びと共感

人間力は学校では判定されないまま過ぎていく。「すごくいやな奴だけど、勉強できる(人間力は低いが、問題解決力は高い)」はよくあることだ。大学まではそれでも上位に位置付けられる。しかし、社会に出てからは人間力が評価されるので、このようなタイプはスポイルされる。

社会に出ても(会社でも)、いろんな人間がいます。現実社会の中では、必ずしも著者が主張する通り人間力が評価され、いやな奴がスポイルされるとは言えないと思います。ただ、そうあるべきだとは思います。いろんな人間が集まる組織だからこそ、単に問題解決能力だけにフォーカスして評価する企業は危うさを感じてしまいます。

ちなみに、以前私は「人間力」って何だろうと考え調べたことがあるのですが、実は2003年4月に内閣府の「人間力戦略研究会報告書」で次のように定義されています。

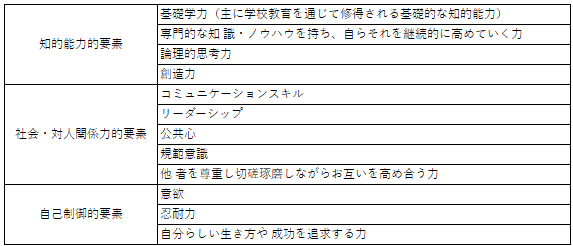

- 人間力とは?

社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生きていくための総合的な力

そして、その人間力の構成要素は次の通りとされ、これらを総合的にバランス良く高めることが、人間力を高めることだとされています。

人間力というワードから思い出しました。

モチベーションは、自分の目標の価値が見える人が努力できる

皆がやるからとか、親が期待するからでは、努力も成果も最大化しない。自分のための価値でないと、どこかで空虚になるという考えには共感しました。

自分で目標を立てることって、本当に大事だなと思います。

たいてい役員になると、ファンクション(機能)がボ ジション(立場)になってしまう。ポジションが固定化した瞬間、手段が目的化してしまうんです。そうなると組織としては問題です

これは著者ではなく、本書で卒業生として紹介されていたかんぽ生命の専務執行役員のインタビューですが、本質を指摘されているなと感じます。

前後も含めてご紹介すると、次のように指摘されています。

「最後の最後は、役員である以上、必要なくなったらクビにしてくれ、と。役員って何だろうと考えると、結局は機能だと思うんです。私がかんぽ生命に呼ばれた目的は資産運用の強化で、目的が果たせなかったならば、私の機能が発揮されなかったので終了して次の誰かに引き継げばよい。でも、たいてい役員になると、ファンクション(機能)がポジション(立場)になってしまう。ポジションが固定化した瞬間、手段が目的化してしまうんです。そうなると組織としては問題です。運用の世界にいて有難いと感じるのは、辞めても人材市場が流動化していて私の機能を必要とする会社や組織が見つけやすいこと。さらに言えば、最後は自分個人で運用すればいいと思っているから。」

手段が目的化すると、保身に走ったり、リスクを負わず新たな挑戦をしなくなる、口先ばかりで行動が伴わないなど、さまざまな弊害が生じてきます。ですが、外から(第三者から)は手段が目的化しているのか否かは分かりにくいでしょう。ですので、つくづく役員候補者の人選が重要だと思うのです。選任後の思考や振る舞いの変化までを見越して候補者を選任したいものです。その意味でも「人間力」は重要な要素になるだろうと考える次第です。

立命館が伸びる要因は、他とつながり連携して新たなものを生み出すところ

他とのつながりや連携とは、産学連携、国際交流、父母・校友とのつながり、事業会社との連携・中央省庁への出向などを指しています。他とのつながりが新しいものを生み出す触媒になるということでしょう。まさに越境学習ですね。ぜひ学びたいものです。

特化・細分化が進む各分野の職員をどのようにマネジメントするかは、今後の重要な課題

こちらは本書のインタビューで出てくる立命館大学の国際部事務部長兼総合企画部部付部長のコメントです。

立命館では専門性に特化した人材の常勤採用が進み、専門的な知識とスキルを持つ職員が集まっているが故に、マネジメントする側のスキルもさらに進化が求められているということでした。多様なバックグラウンドを持つ職員がその能力を最大限に発揮し、効果的に協働できるような運営と管理の方法が期待されていると語られている問題意識には、管理者の立場にある方は共感するところがあるのではないでしょうか。

私自身も同じ問題意識を持っているので、ここは大いに共感し考えさせられた点です。

我々管理部門が扱うテーマは、ますます広がっていると同時に専門性も高まっています。一昔前のようにいろんなことを経験していて何でも知っているという部長や課長は一握りでしょうし、そもそも過去に経験したことがない新しいテーマに我々の取り扱う領域が広がっているのですから、そんなマネジャーは存在しないのかもしれません。そして新しい考え方が生まれたり法改正もあり、さらには人材の多様化や社会環境の変化に伴う価値観の多様化という要素も相まって、それぞれの領域の専門性はどんどん深まりを見せています。

こういう状況に対応するために、どの会社も各人の担当業務の領域を広げると同時に、専門性を高める努力を続けているでしょう。こういう現状において、専門性の高いプロフェッショナル人材を束ねる課長や部長に全能感を求めるには無理があります。サーバントリーダーシップが注目される背景には、こういった事情があるのではないかと私は考えています(もちろんですが、トップダウン型リーダーシップがダメだと言っているわけではありません)。